前言

前天在阅读文件夹,标签,与双向链接 一文,有了灵感。这两天似乎又无意识地发展了这个认识,今早起来认真思考一下。

从认识角度出发,指的是从”我们是怎么想的“来思考。虽然,我们每个人都有自己独特的方式去组织笔记,具体的形式涉及标签、文件夹、笔记属性、双链等。但是,这种“归纳分类”的认识活动是我们共有的。我们最初的目的或许是相同的,只不过在实现需求的时候受到了笔记软件所提供的功能的制约(包括我们对软件的认识的深入程度、知识储备等),这又反过来影响了我们组织笔记的方式。就好比,同一个算法思想,可以有不同的代码实现;同一个分类,有人使用标签、有人使用文件夹、有人使用双链。

类似的思想 @Ryooo 也曾提过,更关键的是“使用视角”:

不同人的软件实现不一样,但“使用视角”可能相同。原文中的‘使用视角“似乎融合了软件实现,而我提到的”从认识角度出发“是与软件无关的的,下文只是借助 Obsidian 的软件实现来具体讲述这种思想。

想法

假如我先有一个笔记done.md,它记录我对标签#done的认识,包括我在什么情境下使用它、如何定义它等等。后来我又使用了标签#wow、#problem,也分别创建了他们对应笔记。这个时候我就自然给他们分类了,都是对标签的认识。于是,我创建了一个tag文件夹,把他们放进去。

再后来,我又给自己使用的目录创建了类似的笔记,创建directory文件夹,也放进去。

根据我的观察,在随后的使用中,每当对新笔记分类时,我并不会在脑中问自己“这个笔记的客体是什么?”,而是大脑自动冒出来“这是对‘标签’的认识”、“这是对‘目录’的认识”,然后我直接放进相应的文件夹里。

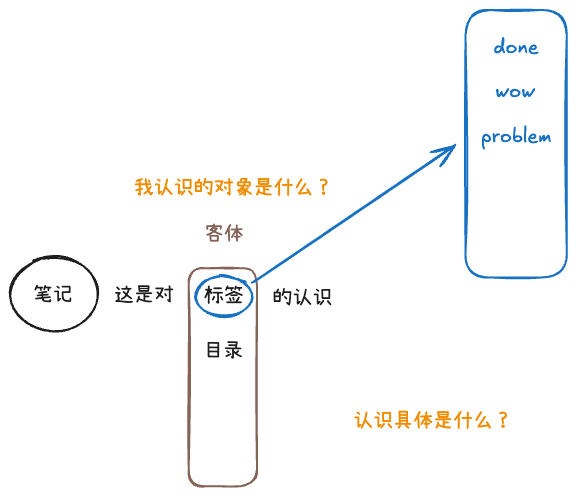

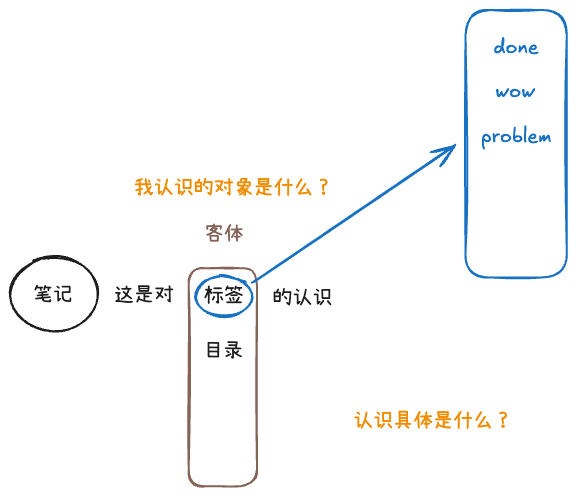

这里把done.md, wow.md, problem.md归纳为“标签”,是在对笔记所反映的认识的客体进行归纳:

done.md反映的认识的对象是#donewow.md反映的认识的对象是#wordproblem.md反映的认识的对象是#problem

可见,这些笔记的认识对象都是“标签”。

在实际生活中,问问自己,当前这个笔记 我认识的对象是什么?以 problem.md 为例,认识的对象#problem ,它就是”标签“,而不是什么别的东西。就像你路边看到一条狗,它就是狗,不是猫。

以 @Moy 的 Games 分类为例,“小飞船大冒险”、“双影奇境” 是对 “Game” 的认识吗?是的。显然,Games 分类,是由笔记所反映的认识的对象归纳出的。可以把图1中的客体替换成 Game。

我们注意到还有“正在游玩”和“通过游戏”两个分类,假如你面前打开了这两个分类中的一条笔记,问问自己“我认识的对象是什么?”:我认识的对象是“正在游玩”?我认识的对象是“通过游戏”?显然不是,而应该是这个游戏正在游玩、这个游戏已经通过。和上一种归类不同,这种分类就是根据我们对客体具体的认识归纳出的。这种,可以有很多:

结语

本文讲述的分类笔记的两种思维活动,仅是从个人实践出发的不成熟想法。如果读者感兴趣的话,可以回想一下自己分类笔记时是怎么想的,验证一下,一起进一步探索讨论。

1 个赞

Ryooo

(Roy)

2

进一步地说,当我们从信息组织的角度谈“分类”,一般就是指学科分类,即需要管理的内容属于哪个学科;而“标签”、“moc”,一般就是指内容对应的主题。“白切鸡的蘸料需要使用酱油、沙姜”这段内容,在中图分类上属于“TS972饮食烹饪技术”,但在主题上则属于“粤菜”,甚至可以说属于“白切切鸡”这个主题。

一般来说,如果笔记篇幅很大,一篇笔记就可以有很多主题,进而使用多个标签(或者yaml)。每个主题都可以对应到一个学科分类下,但我们归类时一般只选取最重要主题所属的分类作为笔记的分类,从而就将笔记的主题、分类串联了起来。

从理论上讲,我们先根据自己的笔记所反映的认识的客体归纳出一类事物,然后再以“笔记所反映的认识的客体属于什么事物”为标准分类到对应的文件夹里。

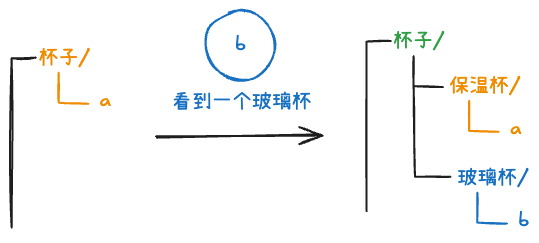

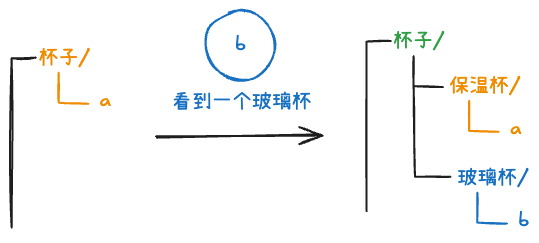

按这样使用文件夹,是不会出现“感觉一个笔记既可以在这个文件夹中、又可以在另一文件夹中”的现象。因为,我们看到一个杯子a,那就是一个杯子,不是拖鞋。如果我们又看到一个玻璃杯b,我们可以再对杯子a细分一下,它是“保温杯”。这样的分类过程用文件夹来模拟就是:

上图中,最开始的“杯子”(橙色标出)和后来的“杯子”(绿色标出)指代的不是一类事物,而是和后来的“保温杯”(橙色标出)指的是一类事物。这是因为人的认识在不断发展。

日常生活中,当我们学习文章、视频的时候,顺手记录笔记,很多人习惯按文章或视频的内容来分类,即这篇文章讲了什么内容、涉及哪些知识点、概念。然而,这并不符合我提出的文件夹分类标准。根据标准来看,此时,你记的笔记所反映的认识的客体是你眼前的文章或视频,而不是某个知识点这种概念。

例如:有一篇讲述css属性font-size的文章,我边学习这篇文章,边记笔记,学完后,学完后把这个笔记移动到 css-文章文件夹中。

可是,如果我就是想要按照“文章讲了什么内容、涉及哪些知识点、概念”来分类不行吗?当然也是可以的。

例如:现在,我新建了一个css文件夹,表示 css 这个抽象的概念,那么,这个文件夹里放的笔记应该是什么呢?根据我们的分类标准“笔记所反映的认识的客体”,可以得出这个文件夹里面的笔记所反映的认识客体都是 “css” 这个抽象概念。

应用实例

css-文章和 css 两个文件夹里的笔记形式一定不一样。具体如何应用这种思想呢?

像是 css 文件夹里的笔记,可以参考KG笔记法。

像是 css-文章 里的笔记可以参考我写的一篇教程。

看来举的杯子的例子涉及到你的专业领域了 。

。

我是想表达“文件夹的名字怎么随着认识发展而发展”才举的那个例子。实际上,我的笔记并没有关于杯子的,是我刚刚写文章的时候看到书桌上有个黑色保温杯,才突发奇想。

我刚刚虚构了一个情境:如果我想了解一下我桌子上的这个黑色保温杯,那么我会新建一个笔记,写下我对这个杯子的认识,文件名改为我的黑色保温杯。为了将这个笔记和我笔记库里的其他笔记作为区分,我会按照我提到的文件夹分类标准,去问自己“我在认识的东西是什么?”,我告诉自己“是杯子”,于是我新建了一个文件夹杯子,并把我的黑色保温杯放进去。我又想到曾经使用过的一个玻璃杯,也新建一个对应的笔记白色玻璃杯。可以把它直接放进杯子文件夹。但我又虚构了一个需求,“如果我想要区分这两种杯子呢?”,那就可以再细分一下。

在看到你的回复之后,我也是愣了一下,没想过“杯体密闭、双层真空、内胆镀银”这些东西。而误导玻璃在保温方面的认识嘛,你要是不提,这辈子可能都不会想到这个问题 。所以不太确定你想问什么,我猜你应该是想问”会不会误导玻璃杯不能保温”?

。所以不太确定你想问什么,我猜你应该是想问”会不会误导玻璃杯不能保温”?

对于这个疑问,是不会的。回到刚才那个虚构的情景,假如我现在知道了有“杯体密闭、双层真空、内胆镀银”这些东西,那我会去网上查我的黑色保温杯的具体配置,写到我的笔记里。但是很不巧,我的白色玻璃杯并不是保温的。

假如我可能因此得出”所有的玻璃杯都不是保温杯“的结论,那也没办法啊,我见过的杯子就是笔记库里对应的两个杯子,玻璃杯目录里确实没有能保温的啊。即使它客观存在,那我没见过啊。

但现实是,无论是出于生活常理,还是逻辑,我都不可能得出这样的结论。在生活中听过“玻璃保温杯”,而文件夹所代表的分类,只能得出杯子a -> 玻璃杯、杯子b -> 保温杯,仅从这两个前提无法推出“玻璃杯不保温”。

我猜你可能还有另一个疑问,我们可能会想“一个杯子,既可以是保温杯,又可以是玻璃杯”,满足“感觉一个笔记既可以在这个文件夹中、又可以在另一文件夹中”的形式,这不是不符合“一个笔记恰好在一个文件夹里”嘛。

因为,这要联系上我提出的标准才行,先在对你的笔记所反映的认识的客体进行归纳,再放到对应的文件夹里。

你要问自己“这个笔记我认识的客体是什么”,你要从具体的笔记出发归纳,我的“黑色保温杯”、“白色玻璃杯”他们都是什么?“都是杯子”。

而不是脱离笔记,问自己“保温杯和玻璃杯有什么区别?”“玻璃杯有没有保温的?”“还有什么材质的杯子?”我们不是在研究“杯子的分类标准”这种抽象的概念,就只是在研究我的黑色保温杯和白色玻璃杯。我们的目的只是把笔记简单的分个类,符合自己的直觉,方便找到就好了。

那如果确实想要研究不同种类的杯子,那也不是在文件夹层面研究的。而应该新建一个笔记,那这个笔记所反映的认识的客体,就是抽象的研究问题。在这个笔记里,从杯子目录里引用相应的具体的笔记链接就好了。