目前,我在尝试构建可操作的、非入侵式的、可发展的笔记方法。还需进一步完善后再与大家分享。本文算是“前瞻版”,且还在持续更新中。感兴趣的话欢迎讨论。

可操作的:不需要预设特殊概念,会打字就能直接上手实践

非入侵式:可以与任何现有的系统结合,不会破坏现有的系统结构

可发展的:能根据个人实际情况持续发展

1. 理论部分

在本文之前,知识管理相关文章都是在介绍笔记是什么样的,怎么管理笔记。而问题在于如何借助笔记改造和认识我们的认识。如果笔记最终无法为我们的实践提供指导,那知识管理的意义何在。如果我们自身都不懂如何获取和发展认识,知识的源头问题无法解决,何谈管理知识。

![]() 建议没有研究过认知心理学的朋友请优先从第二部分读起,有不懂的概念再来看理论部分

建议没有研究过认知心理学的朋友请优先从第二部分读起,有不懂的概念再来看理论部分

我对笔记的定义:

笔记是主体思维活动中使用的语言符号在物质上的映射。

先有认识,后有笔记。即先有思维活动,后有笔记。一个笔记本来的价值不能脱离产生这个笔记的思维活动。所谓思维活动,可以通俗地理解为“你在脑子里说话”,“脑子里说话”得使用语言符号,在记笔记时脑子肯定不能是“空空的”。

笔记是主体认识过程中,思维活动使用的语言符号的映射,这里强调的是“映射”。例如,在脑子里想“这个”的时候,用鼠标在截图上画圆圈,头脑中的“这个”就被映射成截图上的圆圈标注;相同的思想可以表达成文字叙述、也可以用图象(excalidraw画图)配上少数文字。

这种映射是对思维活动有限的反映,不能完全表达思维活动,只能趋近。例如:在脑中想“车该洗了”,但在纸上写下“车”; 即便尽可能用详尽的语言表达观点,仍然无法完全表达出思想。但是由于人脑记忆机制,不详尽的语言在一定条件下并不影响自己理解。

正是由于这种映射性,一旦主体忘记了笔记最初反映的思维活动,进而导致无法再次理解,笔记将失去本来的价值。

在理解了“笔记是主体思维活动中使用的语言符号在物质上的映射”之后,我们可能对各种笔记载体和形式、文件夹、标签有更深的理解和更灵活的使用。文件名、文件夹名、标签都可以作为笔记。因此,理论上每个人都可能在实践中发展出适合自己的一套笔记规则或系统。

笔记规则和笔记系统的丰富反映出不同人的实践和认识不尽相同。但个性与共性是辩证统一的,有个性就有共性。其共性在于,记笔记是人的实践。而人的实践和认识规律是客观的,因此只有当一种笔记规则或系统越符合人的认识规律,才更能促进人们改造认识,也更具有普遍性。

而大家所熟知的KG笔记法,正是因为其对三种笔记的划分在一定程度上符合人的认识规律,故而广受欢迎,且争议较少。但其结合知识图谱的相关内容有较多争议。

认识规律(部分)

人的认识有客体,且认识是一个过程。

人的认识有客体,不代表我们能立马认识到认识的客体。例如:突然而来的灵感,先找地方记下来,记好以后再认识这个灵感是关于什么的、主题是什么;我们可能意识到了存在某种东西,但是由于我们对其的认识太少,还不能用语言符号去表述,只能记录一些现象,就像“苹果从树上掉下来”。

人的认识是一个过程,对客体的认识过程遵循量变质变规律。例如:你打算写一篇关于主题 A 的文章,但是写着写着对主题有了更深的认识,主题 A 有多个方面,于是你选择侧重一个方面,主题变成了主题A1;一篇文章的标题是《一个最优秀的笔记方法》,可是当你读完这篇文章又了更深入的认识以后,发现这篇文章就是用标题博眼球;你在回顾一个笔记或认识新的客体时,可能会突然理解别的什么东西,对客体的认识发生质变,等你意识到的时候,质变已经发生。

认识的发展遵循否定之否定规律。例如:通过间隔复习,利用遗忘逐渐过滤掉一些信息,适时复习将在原来的认识上发展,理想情况是每次复习都能对认识进行发展,具体的表现是,认识会会更持久,即“记得知识更多,更有可能产生联系,联系越多,记的更多,良性循环”。

客体

客体可以是物质客体,也可以是精神客体。知识管理领域常见的物质客体形式有网页、电子书、文章、代码等各种学习资料。相比之下,精神客体却少有明确提及。精神客体通俗来讲,你脑子里的所有想法都可以作为精神客体被认识,但是由于人的工作记忆容量是有限的,在脑中保持精神客体,并同时在脑中对精神客体进行认识,随着思考的深入,精神客体也会难以保持,深入认识精神客体将成为一个难题。但是,笔记拯救了我们,笔记可以把我们的思维活动“固定”下来,在记忆存在时,我们可以通过笔记重现思维活动,并对思维活动本身进行认识。实际上,任务清单、项目计划就是在对头脑中“我们要做什么”“项目如何发展”的精神客体进行认识,用笔记显化,促进我们更好地思考“下一步行动”或“及时调整计划”。“认识精神客体”,也许“反思”是一个不确切、但更好理解的叫法。

映射形式

笔记是对思维活动的映射,这种映射体现了实践的能动性。例如:当一个人打算记笔记时,除了记录思维活动以辅助思考外没有其他目的时,最快最直接方式是直接记录部分头脑中出现的语言符号,形式类似于“速记”,但不同的是目的是为了借助笔记来思考、减少工作记忆压力;当一个人在理解的基础之上,想要把自己的思想尽可能的用笔记细化,这时笔记常见表现为详细完整的句子;当一个人还想要加上“给别人看”的目的时,笔记可能会趋于美观和更通俗、更准确、更严谨的形式。

要根据实际情况和目的,采取合适的笔记形式。例如:我列出一些关键词,就足以让我理解想表达的内容。但如果我想要给别人分享观点时,就需要细化,把思想梳理成线性的文字叙述。一些文字难以完全表达的内容,我或许还会作图辅助理解。当我想要把我的观点分享到内容平台上,可能还需要做进一步地调整。

2. 实践方法

接下来,尝试基于上述的思想,并结合 Obsidian 提供一个渐进的实践指导。不需要任何插件,只需要掌握常用的快捷键和会打字即可。这将分为几个阶段。

2.1 第一阶段

2.1.1 第一次实践

实践一下:

现在随便在头脑中想些什么,新建一个笔记(不用写文件标题),边想边在笔记中记部分语言符号,注意不要把一句话全部记下来。

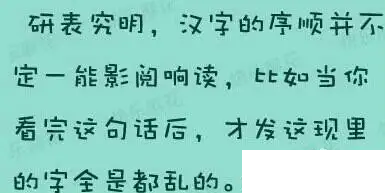

实际上,只需要一些“核心词语”,你的大脑就可以隐式或现式地发现它们之间的联系,并理解想表达的内容。

至于什么样的词语算“核心词语”?这个需要自己实践去把握,语言不好描述。

例如:

我脑中想的是“我想你们应该能理解我的意思吧”,记的笔记是:

Untitled.md

你们

理解

2.1.2 第二次实践

好了,经过刚才的实践你或许已经有了那么一点儿感觉。灵感往往就像刚才那样,突然的冒出来,需要我们尽快抓住核心 概念 ,并顺着灵感继续思考。如果想要让语言足够精确地表达思想,往往会被语言表述的不确切而中断灵感思考。

“概念”:

上文中的概念并不是指的教科书中的对概念的标准答案,而是你自己的思维活动中使用的概念。例如,我们思考苹果是什么样的时候,不是用的百度百科对苹果的定义进行思考。概念是思维的细胞。

可以把刚才的文件删除了。在实际生活中,灵感迸发往往发生在学习新知识和复习笔记(旧知识)的时候。由于目前我们还没有可以复习的内容,就先以学习新知识为例。

接下来我们将进行第二次实践。

如果我以第一人称的视角来叙述,请你先代入视角,接着阅读“实践一下”后面的解析,并在理解过后,开始实践。

实践一下:

此时,我想要学习这篇文章讲述的笔记方法,于是新建一个了笔记文件,在文件名写上“学习笔记方法”。

我们前文说了,文件名也是笔记,既然是笔记,就可以把它看作思维活动的映射。刚才新建的文件的标题就是我对“学习这篇文章的实践”的认识的映射。意思是,对于现在的我来说,我想要学习这篇文章,但我还没开始行动,它只停留在我的头脑中,只是我的认识,对自己可能做的事的认识。

而文件名“学习笔记方法”被固定下来,并不代表被它映射的认识也固定了。这是一个动态的映射。其原因在于认识是会发展的。具体地来说,在它诞生时,是对“可能的实践”认识的映射,源我自头脑中“我想要学习这篇文章”;如果接下来我确实去阅读了这篇文章但是没读完,在这个过程中,我对这个“可能的实践”的认识是会发展的,会变成“这个实践发生了,我阅读了文章但没读完”。

用一个形象的类比来解释,就像是我们在一个泡着水宝宝矿泉水瓶上贴上了“水宝宝”的便签,过了几天水宝宝变大了,但是这个标签不用变,因为它还是水宝宝。这里的水宝宝就类似于我们头脑中的对“可能的实践”的认识,“水宝宝”便签就类似于这里的“学习笔记方法”的标题。我们的认识虽然发展了,但是本质上认识的客体没有变,还是那个实践,即“学习这篇文章”。只不过这个实践从最开始以观念的形式存在,后来我们开始阅读,这个实践开始发展,我们对其的认识也随之发展。

2.1.3 第三次实践

想必你现在已经有了一个笔记文件,并且它的文件名是对你对“学习笔记方法”的认识的映射,贴在矿泉水瓶上的“水宝宝”便签。比如我的就是下面这样:

学习笔记方法.md

开始第三次实践前,需要做一个补充:

对第一次实践中笔记方法的重要补充:

第一次实践中的笔记,并非要严格按照时间线性顺序,从上到下地记录。

准确地来说,应该按照认识的连续性来记录。由于初期我们对新事物的认识比较“浅”,所以在笔记上会表现为按“时间顺序”从上到下地记录。但随着认识的深入,你可以“穿插”在已有的笔记中记录.我们说过,笔记上的语言符号(如词、字、短语等)是对你思维活动的映射,所以在已有笔记中“穿插”记录,实际上就是在对之前思维活动的完善和发展,把思考不周的、“跳跃式”的思考过程,以“穿插”笔记的形式,更新笔记。

注意,是认识先发展,笔记才可能发展,但可以通过笔记促进认识先发展,笔记随后发展。

接下来,开始第三次实践,

实践一下:

打开上面提到的笔记,用“第一次实践”中方法,梳理一下自己对“第二次实践”的文章内容的理解。

下面是我写的:

学习笔记方法.md

文件名

笔记

映射

动态的

认识

发展的

水宝宝

文件名

便签

实践

发展

认识

发展

便签

不变

你虽然能看懂我的笔记中的词语,但是可能理解不了我想表达的含义。你是否好奇我到底能不能理解呢?你可以查看一下自己刚刚记的笔记,看看自己能否看懂。看完了吗?想必你已经有了答案。

这些词语之间的联系是被我们的大脑记忆或可被理解的,也就是通过这些词语可以让之前的思维活动在我们的头脑中反映。经个人实践,这样的笔记在最初的3~5天内回顾,都能理解,可能有少部分遗忘。

如果你不相信我能还原,那接下来我就用常见的完整语句的记笔记形式:

文件名可以是笔记。

笔记是一种动态的对认识的映射。

认识是发展的,就像水宝宝,而文件名类似便签。

随着实践发展,对实践的认识也会发展,如果不主动修改笔记标题,笔记的标题不变,就像标签不变。

为了方便称呼,我们将第一种笔记形式叫做“元笔记”,因为我们可以根据“元笔记”发展出其他的形式。就像上面的完整句子形式。

通过对比“元笔记”和“句子形式”,我们可以发现“元笔记”固化了最核心的概念,而将大部分的联系靠大脑发现。因此,如果“元笔记”不适时复习,极有可能“死亡”,因为大部分的联系仍“生活在”大脑中,但由于大部分联系“生活在”大脑中,并没有没固化下来,也使得“元笔记”具有极大的可能性。随着认识的发展,大脑会发现在原来的联系基础上,可能发展出新的联系。

而稍微完整一些语句则是把概念和联系一起固化了下来。这可以保证,我们在较长时间不复习时,仍然可以读懂。但是对比“元笔记”来说,它的“活性”没有那么高。因此,像是日记、软件操作手册等“死物”,更适合用这种形式。具体来说,我们不经常查看,认识的客体也不经常发展。日记也不天天看,日记对应的认识的客体是“过去发生的事”,这个客体不会发展。而软件操作手册对应的客体是“软件操作方法”,如果软件没有大的更新,软件操作也不会大变。

这些