各位朋友好,我是公言锡爵,是一个学习工具与效率软件的爱好者。

从2022年记录很多笔记乃至中断考研、学习计算机前端、折腾各种效率软件,到2023年折腾半圈后又回来考研上岸,至今2025年,我从尝试卡片笔记法到稳定使用已经是第四年了。

在两年实践中,我积累了有将近1000条笔记,涵盖政治学、时政、计算机、学习方法等领域,对我的学习工作生活都起到莫大的帮助。现在,我向各位分享我使用卡片笔记法的理念、工具与实践。包括以下内容:

-

一、卡片笔记法是什么

-

二、卡片笔记法的核心原则

-

三、卡片笔记的整体组织方式

-

四、卡片笔记每一条目的结构与原则

-

五、卡片笔记的类别

-

六、卡片笔记法的附加理念

-

七、卡片笔记法的工具选择

-

八、卡片笔记法的应用场景与好处

-

九、卡片笔记法的误区与局限性

-

十、其他学习工具与理念

注意:以下是我自身使用卡片笔记法的理念与实践,尽管在写作过程中有参考卢曼卡片笔记法的相关文章,但是很多是我自己的经验,而非“标准答案”。

一、卡片笔记法是什么

卡片笔记法是一种以原子化笔记+链接索引为核心的笔记方法,用于结构化地整理知识,构建自己的知识网络。它的好处在于能够实现笔记的自然生长,能够对观点进行综述形成自己的观点,能够建立一个非常清楚的知识结构和一个随手可用的外脑。

与卡片笔记法并列的几种笔记方法有:线性笔记,也就是很多人在 Word 文档里记录的那种笔记,把一个课程的所有内容都记在一个文档里,按照课时章节组织内容;还有思维导图/大纲笔记、电子表格/多维表格、看板/白板等等。它们都是整理知识的方法,各有优劣,应用的场景不同,也可以结合使用。

著名的卡片笔记法实践为19世纪德国社会学家卢曼的 Zettelkasten 笔记系统。他的卡片笔记写在一张张卡片上,每张卡片有唯一编号,并通过编号与其他笔记建立联系,形成笔记网络。最后,他的所有卡片放在卡片盒里,形成好几柜的卡片笔记。

当然,计算机时代的卡片笔记法不需要用纸笔以及实体卡片了。我们已经有了 Obsidian 等电子笔记工具,电子文档已经代替了纸笔,超链接已经代替了编号索引,只需要按照卡片笔记的理念即可更加方便的使用这种笔记方法,而不必像卢曼的几个卡片柜那么笨重。

二、卡片笔记法的核心原则

卡片笔记法的核心原则有两条:

第一,笔记的原子化。每条笔记只讨论一个概念、一个命题、一条想法,做到把这个命题说清楚就行,至于它与其它概念、命题等知识之间的关系,则由超链接与索引卡完成。

第二,唯一标识符+链接+索引。每条原子化的笔记都要有一个 ID,作为唯一标识符,用于建立链接和索引。在每条笔记内,通过超链接的方式,与其它笔记建立联系。通过索引卡的方式,建立目录结构。

三、卡片笔记的整体组织方式

如上第二条,卡片笔记的整体组织方式为:唯一标识符+链接+索引。

01. 唯一标识符

卢曼的卡片笔记法会层级化地为其笔记拟定ID,例如将笔记按001、002等先进行编号,从001笔记中发展出的笔记可以拟定编号为001A、001B等等,以此类推。

不过,卡片笔记的ID是什么并不重要,只要保持固定,拟定后不变更即可。我使用时间戳作为卡片笔记的ID,例如2025032815,即年月日时,这样做的好处是,在笔记标题中保留了创建时间信息。

当然,有时一个小时会记录超过一条笔记,ID中“时”字段会递增。

02. 超链接

简单地说,就是尽可能地在笔记里插入相关条目的超链接。

说得复杂点,卢曼使用ID索引卡片,是纸笔时代的解决方案;超链接则是互联网时代的伟大创造。通过超链接可以将文本转换为超文本,建立概念之间的联系。

如果不用ID、超链接,我们在写作时也会提及、引用其他知识点,提及的方法是文本,比如提到一个概念、命题,如果有头脑中有对应的知识点,那么就相当于在这个概念和命题的名字里压缩了概念、命题本身。

ID和超链接则将这一引用关系显化了、明确化了,从而使我们明确地引用到相关笔记,从而得以方便地从笔记的这一条目跳转到引用的条目,实现知识点之间的漫步。

这本身就是模拟头脑中的观念网络。一条笔记如果被引用的条目越多,那就说明它在记录过程中激活的次数越多,它的观念在头脑中占据越核心的位置。这样的笔记已经不是简单的知识点,而是我的方法。

比如,在我的卡片盒里,有一条笔记为“体用之分”,有二十九条笔记引用它,而它自身引用十多条笔记,它无疑是我的笔记与观念的一个核心。

03. 索引

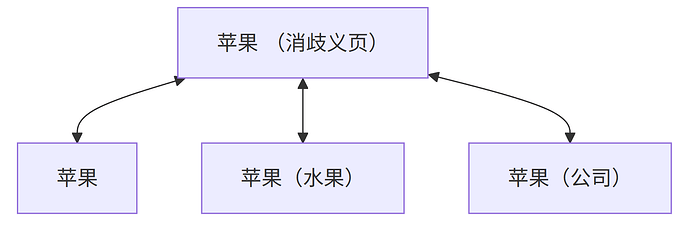

索引就是通过超链接的形式将很多笔记聚合为一张索引卡片,在这张索引卡片里能体现笔记之间的关系、结构,它也能作为笔记管理的一个总入口。当然,也可以是将若干条相关条目聚合在一张笔记卡片下形成一个小的索引。

下面是一张典型的索引卡片,是我的卡片笔记之政治学原理知识点的一级大纲。

与索引并列的其他笔记组织方式有:①文件夹+目录;②标签;③元数据+数据库。

文件夹+目录就是常见的文件夹结构,特征是层级化。但是问题在于,第一,可能导致嵌套过多,心智成本过高,组织效率低下;第二,一个笔记只能属于一个文件夹,但是有的笔记很难判断要放在哪个文件夹合适,或许有的笔记要放到很多文件夹下面。

所以,卡片笔记法不用文件夹组织笔记结构,所有卡片笔记都放到同一个文件夹下。

标签。第一,标签即检索。第二,点击标签后通过搜索自动形成一个列表。但是,这种列表不能像手工搭建的索引那样展现笔记间的结构。第三,标签即项目。每新增一个标签,其实是新增一个项目。项目是短期的,很难长期维护。

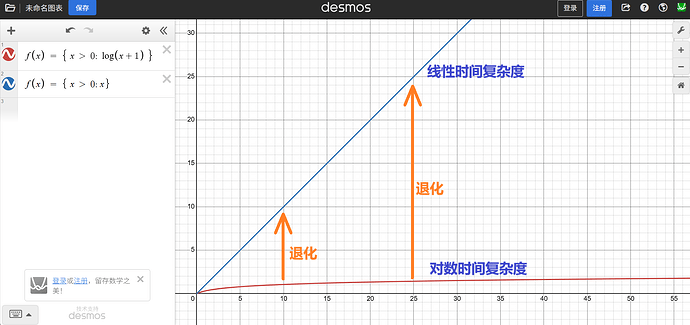

因此,标签的问题在于:第一,它不能展现笔记间的结构;第二,它不能应对长达两年三年乃至十年的笔记管理,不能应对五百、一千乃至上万条的笔记管理。时间长达一年、数量上至五百后,标签系统就会崩溃。所以,卡片笔记法不用标签组织笔记结构,即使用也只作为辅助。

元数据+数据库。将所有笔记放到一个文件夹下,通过规范命名就可以形成一个数据库。Notion是著名的数据库笔记管理工具;Markdown的YAML FrontMatter也能附加元数据,形成数据库。

我的卡片笔记法在单一文件夹+规范命名的意义上采用数据库整理方式,而且是最低限度的采用,在命名上仅仅是ID+标题的方式,以ID记录创建时间并排序。目的是降低每一笔记条目的复杂度,减少记录卡片笔记的心智成本。

综上,我的卡片笔记法的整体组织思路为:单一文件夹+规范命名+ID+超链接索引。

四、卡片笔记每一条目的结构与原则

结构为:ID+标题;内容;参考文献+相关笔记。

原则为:

第一,单一主题。围绕某一概念或命题而展开,并且围绕某一命题更好,因为对于一个概念往往有多种命题,多种解释。以命题为条目名称。

第二,结构化。卡片笔记要有明确的逻辑结构,无论是层级结构,还是“说理要说事”的论证结构。

第三,附上参考资料来源。保证笔记来源的权威性,避免写作时抄袭,便于进一步阅读与回顾,便于整理参考文献。

第四,不能复制。笔记是要用自己的语言表述重新组织与表述的,不能复制。对自己的卡片盒要慎重,如果笔记都是复制来的,就会丧失对笔记盒的掌控感。

第五,不要太短。太短的笔记留在收集箱即可。过于碎片化的条目会造成过大的整理压力,并淹没有价值的笔记。

第六,建立联系。尽可能地建立笔记之间的联系,以及不要产生“孤儿”笔记。“孤儿”笔记就是没有和任何其他笔记建立联系的笔记,它既没有索引到其他卡片,也没有其他卡片索引到它。这是非常危险的,一把它丢到卡片盒就找也找不见。所以,“孤儿”笔记不入盒,或者起码要有一个索引连接到它。尽量把每一条笔记都建立到索引卡片中,但是这不能强求,会产生很大的心智负担。

当然,上述原则是一个理想标准,我自己也不能完全遵守。

五、卡片笔记的类别

第一,文献卡片。顾名思义,读文献时整理作者思路而记录的笔记,这是卡片笔记的最大来源。其通常是以文献主题为主题,一篇文献可能产生多个文献笔记,也可能把相同主题、多个来源的文献笔记整合到一起。

要注意的是,文献笔记与线性笔记的区分。有时,我会对文献做线性笔记,在读书过程中按照作者思路,顺着全书结构记录笔记,这种笔记要在之后按照原子化、结构化的要求,做成卡片笔记。课堂笔记也是一种线性笔记,课后要整理成文献笔记。

第二,灵感卡片。读书、上课以及平时产生的任何零碎的知识性想法。记录下来时一般比较短,只言片语。如果记录时方便且有合适的条目,就放在相关条目下;如果不方便,就放在收集箱里,待后续发展整理。

按照上面“不要太短”的要求,灵感卡片要么不入盒,放在收集箱里,要么附在相关笔记条目后。对灵感笔记的处置原则为:尽量提高其曝光率,这和尽量建立笔记之间联系的道理是一样的。

第三,常青卡片。没有对常青笔记的明确界定。灵感长出来了,就是常青笔记,没长出来就可能死在收集箱里了。文献笔记中长出自己的想法来了、从不同的文献里有收获了就变成常青笔记了。常青笔记的结构也和文献笔记没什么区别,长得也一样,也没换文件夹啥的。简言之,常青笔记就是有自己的见解、在生长的笔记。

文献卡片和常青卡片是卡片盒的主体。

第四,索引卡片。具体如上述对索引的介绍。需要注意的是,索引卡片也只是结构上像索引,没有一个专门的元数据或者标签规定它是索引卡片。有的小索引事实上是直接附加在索引后的。甚至,我有时会记录综述卡片,以文字+超链接的形式阐明很多概念之间的关系,这很难说是算文献卡片、常青卡片还是索引卡片。

索引卡片的另一个用途是:搭建知识框架,先把框架搭建起来,然后再逐个知识点学习,填补内容。

六、卡片笔记法的附加理念

第一,收集箱思维。收集箱是GTD工作法的一个理念,用于收集任务,对于卡片笔记法而言是收集需要进一步处理的灵感。如上所述,把所有的灵感笔记放到一个收集箱中,收集箱的要求是:在任何时候都最容易触及和记录的。

收集箱要及时整理,及时清空。对于那些没有生长出来的灵感笔记,就把它们归档处理掉即可。由于时间是有限的,并非收集箱内的每一事项都要处理,也并非收集箱内的每一灵感都要发展。当然,如果觉得还有发展的余地,清理收集箱时,可以把这条灵感放到便于回顾的地方。

第二,数据库思维与文件命名规范。

第三,索引/MOC思维。强调手工建立索引。

第四,视域思维。所谓视域,其实是能小窗打开、同时打开几篇笔记。由于卡片笔记的原子化,方便地并列打开多条笔记,是不可或缺的功能。这一点在接下来选择卡片笔记工具时会用到。

七、卡片笔记法的工具选择

工具选择的原则为:①超链接;②可迁移;③视域较广。

根据我的实践,卡片笔记法的最佳工具为:Obsdian。因为它是纯本地Markdown格式,有极方便的超链接功能以及没什么用的反向连接功能,使用HoverEditor插件后视域非常广,同时打开几条笔记不在话下。

我对Obsidian也是入坑几次又退坑,最后才稳定使用两年至今。我的体会是,不要迷失在它强大的功能里,很多功能其实用不着,对于我的卡片笔记法实践来说,元数据、标签、反向链接、关系图等等都用不到。一开始用这个软件时,我因为用的功能太多了,导致笔记整理心智成本过高,效率反而很低。

剩下的我用过后放弃的工具:

Flomo算是我的卡片笔记法实践向导,因为它的笔记必须是原子化的。但是,Flomo以标签整理方式为主,笔记多了以后就崩了。而且,Flomo的视域太窄了,笔记进去就是有进无出,根本没有挪腾的空间。所以,Flomo可以作收集箱,而且要记得及时整理。

我曾经有一段时间尝试把我的几百条笔记迁移到Notion。Notion的数据库还是很有用的,但是同样,视域太窄,虽然比Flomo还是宽得多。而且,作为云笔记软件,建立连接和笔记之间的跳转延迟太高,这很重要。

还有Telegram私有频道、Tana、飞书多维表格(我甚至有一个专门的小红书帖子讲飞书多维表格作为卡片盒的自动化)等等,都放弃了。

八、卡片笔记法的好处和应用场景

好处:

第一,能实现笔记的“生长”。得益于笔记的原子化与灵活性,每一条笔记都能不断的进行拓展与成长,乃至生长出新的笔记,无论这种生长是从阅读的新的文献进行补充还是自己的新的想法。

作为“生长”的结果,卡片笔记法能实现知识的整合与综合。在记录文献笔记过程中,我可以把不同来源、同一主题的知识点聚合到一起,不知不觉就形成一个小的文献综述,而且在比较中容易产生新的观点,能够得到不同的来源支撑我的论证。

第二,一个随手可得的“外脑”。这是超链接+索引的结果。并且,这一“外脑”的好处不仅在于随手查询,而且它与我们头脑中的知识结构是高度对应的,很多时候,通过连接和索引发现相关的笔记,而只看到标题就能回忆起两三年前的笔记。因为,这些笔记是不断激活的,所以记忆长久,甚至不断生长。

应用场景:

一是我在考研时用卡片笔记法学习专业课以及时政知识。二是考研上岸后我会把课程笔记拆解为卡片,读文献时会记录文献笔记。三是我用来学习时政知识以及计算机知识。四是我会记录很多生活体会成为卡片。

九、卡片笔记法的误区与局限性

误区:

第一,过度原子化、过于破碎,导致有价值的笔记被淹没。

第二,用机器生成索引而非手工建立索引,导致丧失对笔记的控制感。

第三,用文件夹整理卡片,导致层级过多,卡片找不到。

第四,没有在笔记之间建立联系。

局限性和注意事项:

第一,任务与工作事项不宜放在卡片笔记中,因为它们是流动的,过去的任务是死的,而过去的卡片笔记则是活的。但是,任务可以放在日记里,日记可以作为卡片笔记的收集箱,也能以链接的方式索引卡片。

第二,卡片笔记应当学习专业领域、前沿知识,起码是获得有一定成本的、理解有一定要求的、有进一步发展之可能的,而非随手可得的知识、常识。对于后者,只需要百科、AI,或者直接记忆即可。

十、其他学习工具和理念

渐进阅读和间隔重复。收集箱思维、项目制与PARA理念。等等,留个坑,以后再写。

最后,感谢阅读到这里。这篇文章算是我的卡片笔记法理念之小成,希望你能有所收获。