在此抛一块砖

使用一年,双链标签都用得比较少,见笑,分类主要靠文件夹。

看看各位是啥样的?学习一下!

ob最没卵用的视图就是这个,偏偏最吸引小白的也是这个有卵用的玩意![]()

如果没有发现graph的用途,很可能是把obsidian当成文本编辑器或者备忘录来用了。也没有问题。

如果想探究graph的价值,可以简单尝试着这么做:

稍微多说两句:

用不用graph,取决于你是否要用obsidian创造新知。

孤立的知识是没有办法产生新知的。知识创新的五部曲是:解耦、沉淀、关联、复用、创新。

obsidian号称第二大脑,最重要的价值是通过建立知识关联,帮助你创造新知。这也是双链笔记和其他类型笔记的最重要区别。

看你的graph可以简单的感到,你用obsidian做了一定规模的知识沉淀,也能通过目录、标签、搜索,实现了知识复用,但是没有建立笔记之间的关联,没有充分利用obsidian的双链能力辅助知识创新。

如果实在建立不起来关系,可以考察以下问题:

双链的应用还是比较系统和复杂的。建议参考《卡片笔记写作法》之类的资料。

有点感动,互联网上好久没有碰上过这么耐心和温和的回复了。

之前使用了一定数量的标签,但混乱且感觉无法纳入自身,又重新编织了大文件夹,在梳理中,少量的双链也先解开了,所以现在表现为大量的“点”,弄好了之后应该更可观一些。

%%不过整理上千条笔记确实不容易(劝大家早点做好分类,不过还是先写最重要),阅读量堪比看完一本不薄的书了。%%

之前看过论坛里一位说过一句“图谱乱说明笔记乱,没有别的原因”,现在比较认可,所以朝着这方面走,所以也想看看大家的(照虎画猫,也得几分王霸之气)。

拿我自己之前写的文章来回答吧,全文可看:https://mp.weixin.qq.com/s/IvX8-Vao2vHe4HCZuAabJA

下面是相关的节选:

Obsidian 是具有建立关系图谱能力的知识管理工具。

以关系图谱为主要体验点的全历史https://www.allhistory.com/为例,关系图谱的样子一般是:

在这类关系图谱中:

每个「节点」都代表一个具体的人、物、概念或事件。

节点与节点之间的「边」代表着每个节点的关系,一般会在「边」上用文字说明这个关系的含义。

在 Obsidian 的任何一个笔记中将一段文字用 [[]] 包裹 ,指向一个新的笔记,此时这两个笔记就建立关联。如图:

在 Obsidian 中,通过「关系图谱」核心插件,可以将笔记之间通过内部链接建立的联系形象化地展示在眼前。

当我们积累很多的笔记,利用「关系图谱」和「反向链接」就能很好的辅助我们发现新的洞解。

比如,我的一个关系图谱案例如图:

在这个案例中:

较大的节点是《How to Take Smart Notes》,说明我的许多知识点和概念是来自于这本书。

「zettelkasten 编号系统」的节点和多个「日记」的节点关联上,说明我在那些天对 zettelkasten 编号系统补充了一些新的感悟。这个过程是「渐进的」。

跨越度较大,编程中的「正则表达式」的节点意外促进了我对 「zettelkasten 编码系统」的模式的思考

以下介绍我的一些用好图谱的小 tips,欢迎大家补充!

对于没有多个概念共同引用的知识点,暂时不需要把它切割划分出来,这么做只会将知识图谱凌乱。

先将同类知识先全记在一个文档内,如果有互相引用的情况,说明这个概念的权重比较大、性质是通用的,再单独将它划分出去。

2023-05-03 日 Obsidian 更新了 1.2.7 版本,全新的书签插件替换了原来的星标插件。

原来的星标插件只能在文件层级对笔记进行星标收藏。

新的书签面板允许对 Obsidian 中任何元素进行收藏。

这里当然也可以收藏图谱!

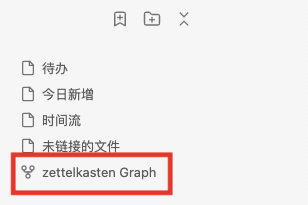

一般我将全局图谱的筛选条件写好后,就会将该图谱进行 bookmark,即收藏到书签面板:

这样我们就可以每次打开一个固定筛选条件的图谱。

固定筛选条件的图谱形成了一个 @王树义(@玉树芝兰) 老师所说的「中观」图谱:https://sspai.com/post/61886:

「宏观」的全景图看不清,而「微观」的直接相连节点的图又过于狭窄,不利于我们看到笔记之间可贵的关联关系,尤其是那些「远程联想」,被时空关系切断了。要想看到它们、利用它们、让卡片之间发生「化学反应」,我们就需要一张「中观」图,既要有一定数量的笔记,帮助我们看到这种链接关系,又要避免过多的内容干扰我们的视域。

你这个习惯要改,先习惯用一个HOME文件,内部 [[先建立这个]],再点这个链接生成文件。再把文件放到文件夹里。这个是建文件推荐的步骤,后期关系图谱,一般是鼠标右键打开局部关系。总关系表没啥用的

为啥我随便移动文件,关系还在呢

重新整理笔记内容,将内容分到另一种分类下的笔记中去,然后双链连接的内容就不当了,所以就解开了

我觉得这个东西就看个人喜好,我就非常喜欢,不过用不好。

文件夹是用于笔记的分类,而关系图谱则用于笔记的联系,两者功能恰好互补。

如果像你那样大部分笔记之间没有联系,我觉得表明这些笔记等于没有容纳进知识库。举个例子,“刘慈欣”和《流浪地球》不应该在同一个文件夹,但是应该有链接。

而像我这张图这样联系太多,则表明笔记需要整理。

我个人喜欢把图谱向心力调小,这样虽然没有圆的好看,但是节点之间的关系更清晰。

链接形式不一样,如果用wikilink,移动文件就不会破坏链接

我不认可, 图谱乱不代表笔记乱; 相反, 我认为图谱就是要乱, 图谱乱代表链接自由, 链接自由代表创造性.

顾虑这个花里胡哨的图谱就是自己给革命性的双链功能上锁.

在搜索和标签的帮助下可以很快找到自己需要的内容就行,形乱神不乱!

大的关系图谱我是当做一个总结笔记内容分布的功能来使用的,需要配合图谱内的搜索。图谱的搜索如果能像普通的搜索功能一样嵌入到笔记中对我来说能更方便。

+1,我是纯当备忘录用的,偶尔梳理,是不是有点浪费了这个平台丰富的软件 ![]()

有点可惜,ob的图谱不像上边的图谱能添加“关系”

可以参考 Ryooo 的kg笔记法,为关系建立一个单独的文档